企業のデザインシフトの歴史

- 更新日

- 2025.12.19

- 読了時間の目安

- 約 22 分

デザインの歴史を知ると、グッドパッチを取り巻く背景や文脈が、より鮮明に見えてきます。そこでこのページでは、2025年12月22日に発売した書籍『デザイナー採用の教科書』から文章を引用し、日本の企業がこれまでデザインとどう向き合い、どう変わっていったかを、詳しく解説します。

人によっては読み終わるまでに30分以上かかってしまうような長い文章ですが、グッドパッチのことをより深く知る手助けになればうれしいです。

「人を魅了するデザイン」から「経営資源としてのデザイン」へ

現在の多くの成長企業の裏側には必ずデザイナーが存在し、「顧客体験」をキーワードに、経営や事業の中核にデザインが組み込まれています。

一方、グッドパッチが創業した2011年当時は、「UIデザインにマーケットがあるの?」と質問を投げかけられることもあるくらいデザインの重要性に対する認識がありませんでした。当時のデザイン業界は、グラフィックから広告、そしてWebデザインの領域まで「何でもやります」というデザイン会社がほとんどで、企業の事業・経営課題にデザインを取り入れて伴走するという発想は、企業側にもデザイン会社側にも薄かったのです。

しかし現在では、デザインは「見た目の美しさ」や「機能性」にとどまらず、企業の競争力を左右する経営資源として語られるようになってきました。実際に先進企業の一部では「企業価値の源泉」として位置づける動きも見られます。多くの企業にとってはまだ模索の途上にあるものの、確実にデザインを経営にどう生かすかという議論が広がってきているのです。

その背景にある歴史を振り返りながら、企業の「デザインシフト」が進み、デザインが経営に不可欠な存在となったのか、その必然性を明らかにしていきます。

戦後〜1990年代:工業デザインと広告デザインの時代

戦後の混乱から間もない1950年代、日本でデザインが最初に注目されたのは工業デザインの分野でした。

家具や生活へのデザインの意識が広がり、柳宗理氏の「バタフライスツール」(1956年発売)、や森正洋氏の「G型しょうゆさし」(1958年発売)などのデザイン性を意識したプロダクトが誕生しました。現在「Gマーク」として知られる「グッドデザイン商品選定制度」を通商産業省(現経産省)が創設したのもこの頃(1957年)です。

高度経済成長期の波に乗り、「三種の神器」の言葉に象徴されるような便利な電化製品も次々と普及していきます。

ソニーが1955年に発売したトランジスタラジオは米国で大ヒット、その後もトリニトロンカラーテレビ(1968年発売)やウォークマン(1979年発売)など機能性と美しさを両立した製品が次々と生まれ、「ものづくり日本」を象徴する存在となりました。ここでのデザインは、製品そのものの性能や品質を際立たせ、国際的な競争力を高める役割を果たしたのです。

そして、工業デザインと並走して日本経済を盛り上げたのが、パッケージや広告デザインなどグラフィックデザインの分野です。製品を「どう作るか」を追求した工業デザインに対して、広告におけるデザインは「どう伝えるか」を担っていました。商品を魅力的に見せ、売り込んでいくためのデザインもまた、必要とされていたのです。

こうした企業からの要請に応える形で、亀倉雄策氏や原弘氏などの実力派のデザイナーたちが、“広告デザインの質的向上とデザイン面からの産業発展への貢献”を掲げて「日本デザインセンター」を創設したのもこの頃です(1959年)。東京で開催された世界デザイン会議(1960年)や、東京オリンピック(1964年)でのデザイナーたちの活躍も目覚ましく、経済復興を果たした日本を世界にアピールするために、デザインの力が大いに活用されました。

その後も、高度経済成長の波に乗って、雑誌、新聞、ポスターなどのグラフィック広告は発展を続けます。1970年代には、田中一光氏が西武百貨店のグラフィックや空間デザインを通じて、企業のビジュアル・アイデンティティを確立。PARCOでは資生堂から独立した石岡瑛子氏らがアート性の高い広告を打ち出し、若者文化の発信拠点としてのブランドを形づくりました。

経営者とタッグを組み、企業の経営に参画するデザイナーの登場

やがて、こうしたコミュニケーションデザインに関わるデザイナーの中から、企業経営の意思決定にまで踏み込むようなデザイナーが登場してきます。デザイナーの肩書を超え、企業のアートディレクター/クリエイティブディレクターとして活躍するデザイナーの登場です。

たとえば、先述の亀倉氏はリクルート創業者の江副浩正氏と懇意で、リクルート社の社章やビルの外観デザインを手がけただけでなく、社外取締役に就任し、最高経営会議のボードメンバーとして、困難な経営局面で重要な役割を果たしたと言われています。

先述の田中氏も、セゾングループ総帥の堤清二氏の片腕となり、70~80年代の同グループの黄金期を築き上げました。80年代初頭のバブル経済前夜の時期には、消費社会への問題提起として「無印良品」を堤氏と共に企画、実現しました。社会が大きく変化する中で、時代の変化を的確に読み解き人々が求めるものを提供できる。その力が、経営者から求められたのでしょう。

無印商品では、現在もブランドの向かう方向性を外部クリエイターと経営者、現場の従業員が議論していく機関「アドバイザリーボード」を設けており、アートディレクターの原研哉氏や、インテリアデザイナーの杉本貴志氏、プロダクトデザイナーの深澤直人氏など各領域のデザイナーが参加してきました。特に原氏は2002年以降無印良品のアートディレクターとして、ブランディングにも大きな力を発揮していきます。

また、ユニクロを展開するファーストリテイリングでは、グローバルクリエイティブファームであるワイデン アンド ケネディ(W+K)のジョン・C・ジェイ氏指揮によるフリースのCMが1999年にオンエアされ、話題となりました。

その後、2006年には柳井正社長が佐藤可士和氏にグローバル旗艦店をオープンするにあたってのトータルディレクションを依頼し、ロゴや店舗デザイン、広告など多岐にわたるアートディレクションとブランディングを進め、世界的ブランドへと成長を遂げました。

2014年には前述のジョン・C・ジェイ氏をプレジデント オブ グローバル クリエイティブへ迎え入れ、グループ全体のクリエイティブをグローバルに統括する任務を2025年現在も任せています。

2000年代:インターネットの普及がもたらした変化

一方、2000年代には、デザイン業界に大きな変革をもたらしたインターネットの普及という出来事がありました。「Webデザイン」という新しいジャンルが生まれ、グラフィック中心のデザインからインタラクティブなデジタル体験へとデザインの新しい領域が広がっていきます。工業デザイン、グラフィックデザインに続き、第3のデザイン領域の誕生と言えるでしょう。

さらにインターネット通信速度の高速化が進むと、ネットショッピングやコンテンツをダウンロードして楽しむことが一般化し、それに伴ってソフトウェアの開発やビジネスが激しくなり、製品やサービスを使いやすくするためのUIデザインの重要性が高まってきました。

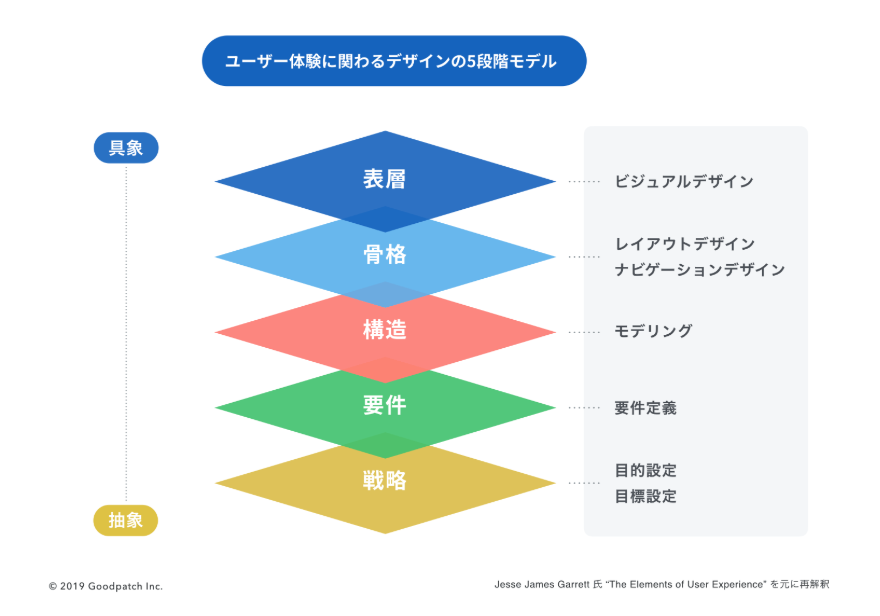

2002年にはアメリカのユーザーエクスペリエンスデザイナー、ジェシー・ジェームス・ギャレット氏が著書『The Elements of User Expereince」で「UXの5段階モデル」を発表。ユーザー体験を戦略から表層まで5つの層として構造化して捉える考え方で、現在も多くの開発現場で活用されています。抽象度の高い「なぜ・何を」から、具体的な「どう見せる」へ段階的に設計を深めていく「地図」だとするとわかりやすいでしょう。

memo:グッドパッチによる「UXの5段階モデル」の再解釈

グッドパッチではこの考え方を「UXの構成要素」ではなく、あらゆるデザイン活動を俯瞰するための「デザインの5段階」として再解釈を試みています。5段階に区切る発想と名称は継承しながら、解釈の余地を持たせる「デザインプロセスを俯瞰するための汎用的なモデル」としています。

実務では、関係者の認識合わせにこの5段階を共通の思考の土台として使っています。たとえば、合意が曖昧なときは目的・意義といった「戦略」に立ち戻って再定義し、議論が止まったら一段上の層で問い直す。また、5段階の区分をもとにプロダクト開発におけるチーム内での役割を明確にしたりと、コンセプトを見失わずに一貫した体験を持つプロダクトをチームで作る上で役立つ概念です。

(グッドパッチでは、ジェームズ・ギャレット氏による5段階モデルを現代のビジネス環境に合わせてアップデートし、より汎用的にデザインプロセスを俯瞰するためのモデルとして使っている)

この変化を体現するように台頭したのが、Amazon、Google、そして後のFacebook(現Meta)といったデジタルネイティブ企業群でした。これらの企業はデザインを単なる外見の見栄えの領域に留めず、ユーザー体験全体を左右するビジネス上重要な要素として位置づけていました。

ビジネスにおけるデザインへの関心の高まりと「デザイン思考」の普及

そして、2000年代の企業とデザインの関係は、Appleを抜きに語ることはできません。2001年に登場したiPodはその洗練された外観とシンプルな操作性で世界中のユーザーを魅了し、「デザインが製品価値を決定づける」という認識を広めるきっかけになりました。

その流れを追い風に広まったのが、デザインコンサルティングファームのIDEOが提唱した「デザイン思考」の概念です。デザイン思考は、デザイナーの思考プロセスをビジネスに応用し、ユーザー中心の視点から新たな価値を創出し事業開発や商品開発に生かそうとする、フレームワークのアプローチです。

2000年代中盤からイノベーション推進の手法としてビジネスの世界に広がり、多くの企業に影響を与えました。ゼネラル・エレクトリック(GE)やP&G、SAPなどグローバル企業が事業戦略に導入しました。IDEO以外にも、デザイン思考を掲げるデザインファームが多数現れ、注目を浴びました。

しかし、デザインへの正しい認知が広がる前に、ビジネス上の効果が過度に注目されてしまったが故に「万能の処方薬」との誤解も生むことになりました。本来のデザイン思考は、ユーザーが奥深くに抱える潜在ニーズを引き出し、プロトタイピングを繰り返すことで正解に近づこうとする行動そのものを指します。

しかし、全ての困難な問題を解決する「万能の処方薬」との期待が高まった結果、日本国内では「使ってみたがうまくいかなかった」という企業が少なくありませんでした。

UI/UXデザインの源流——2007年、iPhoneの登場

2007年のiPhoneの登場は決定的な出来事でした。直感的な操作性と美しいインターフェースは「体験そのものが製品価値である」という新しい常識を生み、世界的に脚光を浴びました。

また、デバイスを直接タップしアイコンやコンテンツなどを操作するスマートフォンが普及しはじめたことで、シリコンバレーを中心にUI/UXデザイナーという職種が急速に注目されるようになりました。UI/UXデザイナーとはユーザーの行動パターンを分析し、最適な体験を設計する戦略的な役割を担うデザイナーである、という認識もこの時期から広まっていきました。

ここで「UI/UX」という複合語が広く使われるようになった背景にも触れておきます。UI/UXとひとまとめで使われるようになった背景には、スタートアップを中心とした小規模組織での人材ニーズがあります。限られたリソースの中で、ユーザーインターフェース(UI)の設計からユーザーエクスペリエンス(UX)の設計まで、一人で幅広く担える“フルスタック型”のデザイナーが求められていました。その需要を反映して求人票にも「UI/UXデザイナー」と表記されるようになり、やがてこの書き方が業界全体の標準として定着していったのです。

なお、グッドパッチでは、UI/UXを一人のデザイナーが担うのは難易度が高いと創業当初から判断し、UIデザイナーとUXデザイナーを分けた職種設計として、チームでデザインすることを大切にしています。

memo:「UX」の言葉の始まり

UX=ユーザーエクスペリエンスは、2010年に国際規格ISO9241-210で、ユーザー中心設計が標準的な開発プロセスとして位置づけられたことが、世界的に認知されるきっかけになりました。しかし、UXデザインの言葉の始まりは1990年代に遡ります。

1988年、Appleに在籍していた認知科学者ドン・ノーマン氏は、その著書『誰のためのデザイン?(The Design of Everyday Things)』で、「人間中心設計(Human-Centered Design)」の考え方を提唱しました。これは後のUI/UXデザインの基盤となる思想です。

その後、ノーマン氏はApple在籍時に「User Experience Architect」という肩書きを用い、企業の中で初めて「User Experience (ユーザー体験)」という言葉を役職として用いた人物と言われています。

2010年代:アプリ開発やSaaSの普及でサービスデザインの市場が拡大

2010年代には、ソフトウェア、モバイルアプリ、配信サービスなど、製品やサービスのデジタル化が進みました。

従来リアルなモノとして売られていた製品もデジタル化されて販売されるようになり、オンラインプラットフォーム上で購入から利用まで完結する形で提供されるようになっていきました。特に2010年代前半は、スマートフォンの普及を背景に、モバイルアプリ市場が爆発的に成長。SNSやソーシャルゲーム、地図や決済まで生活を一変するようなサービスが次々と登場し、ユーザー体験そのものが事業の競争力を左右するようになったのです。

2010年代後半に入ると、SaaS(Software as a Service)型ビジネスモデルが普及し、スタートアップエコシステムの成熟も進みました。これに伴い、発売後も定期的にアップデートや改良を重ねることで、長く継続してもらい、LTVを高めることがビジネス上の重要な課題となりました。その結果、ユーザーから支持され続けるような顧客体験の質が事業の成否を左右するようになったのです。

この変化により、日本国内でもデザイナーの役割が大きく変わりました。単発のWebサイト制作や広告デザインではなく、サービス全体の体験設計、継続的な改善、データに基づく最適化といった、より戦略的で継続的な関与が求められるようになりました。

これは、デザインの価値が「アウトプット」から定量的な「アウトカム」へと広がっていることを意味しているとも言えます。美しいUIやプロダクトだけをつくることよりも、そのUIやプロダクトがどのような顧客体験をもたらすのか、そしてそれがビジネスにおいてどのような成果をもたらすのか、体験がどのように成果を生み出すかが重視されるようになったのです。この傾向は「DX」のトレンドによって、さらに加速することになります。

2010年代~:DXの波とデザイン経営宣言

2018年5月、経産省・特許庁が発表した「『デザイン経営』宣言」は、日本のデザインビジネスにとって歴史的な転換点となりました。

製品の同質化(コモディティ化)が急速に進む中で、機能や品質のみでは他社製品を凌駕するだけの差別化が困難な時代を迎えているという現状認識のもと、デザインを競争優位の源泉として活用することの重要性が、国の政策としても明確に打ち出されました。

この宣言の意義は、デザインが単に「見た目」を作るものではなく、ブランドとイノベーションを通じて、企業の産業競争力の向上に寄与する戦略的な経営資源であることを、政策的に位置づけ・認知したことにあります。

同年、経産省が発表した「DXレポート」でも、そのことが明確に分かります。

同レポートでは、デザインの文脈に近い内容が、DXとの関連と共に記載されています。具体的には、DXの本質はITなどのテクノロジーを使うことではなく、顧客が本当に求める価値とは何かを起点にスタートすることが重要だと述べています。デザインのアプローチで言うところの「顧客起点」と重なります。

さらには、サービスを提供する側の目線ではなく、顧客視点での価値を考え顧客が満足する体験価値を設計することこそが、デジタルプロダクトの本質的な価値であり、そのために各種データやデジタルテクノロジーを活用すべきだ、とも提唱しています。

そして、このような顧客起点や顧客視点を中心に据えた新たなデジタルプロダクトを生み出すことが、これから企業が勝ち残っていく上での競争優位性であると論じています。

こうして、DXの波の到来も相まって、「ユーザー体験」や「顧客体験価値」がさらに注目されるようになりました。

スタートアップにおけるデザイン組織の台頭、CDOやCXOの設置へ

「デザイン経営」にいち早く反応したのはスタートアップ企業でした。メルカリやビズリーチなどのデジタル系スタートアップが次々とデザイン経営を導入。「デザイン組織」の設立や「CDO(Chief Design Officer)」のポスト設置が広まり、経営レベルでデザインに取り組み始めました。

またデザインがプロダクトに責任を担う職能であるとして、デザイナーが「CXO(Chief Experience Officer)」を名乗るケースもスタートアップ中心に広がっていきました。

現在国内トップクラスのレシピ動画のプラットフォームを運営するクラシルでCPO(Chief Product Officer)を務めている坪田朋氏は、以前はCXOというポジションを名乗っていました(当時の社名はdely)。またクリエイターが文章や画像、音声、動画を投稿して、ユーザーがそのコンテンツを楽しんで応援できるプラットファーム「note」は、2017年10月に深津貴之氏がCXOとして就任しています(当時の社名はピースオブケイク)。

その後、製造業においてもデザイン組織の再編やデザイナー出身の執行役員を置くなど、デザインを経営に入れ込み、本腰を入れる企業が登場していきました。2018年に富士フィルムで初めてデザイナーとして執行役員となった堀切和久氏や、パナソニックの白井重雄氏は象徴的な例です。

グローバルでは、アメリカのスナック・飲料企業であるペプシコや韓国の代表的な自動車メーカー起亜がCDOを起用しました。特にサムスン電子は2000年代以降「デザインセンター」を設立し、デザインを経営の中枢に据えることで世界市場でのブランド価値を飛躍的に高めました。

さらにデザイナーが共同設立した会社も大きく成長しています。AirbnbやSlackといった企業の創業メンバーにはデザイナーが名を連ねています。

グローバルでデザイン会社を買収する動きも活発化

また2010年代以降、グローバルのテック企業やコンサルティングファーム、金融機関が次々とデザイン会社を買収し、社内にデザインケイパビリティを取り込む動きが活発化しました。これもまた、デザインの力が経営にとって重要な役割だと認識されている証左でしょう。

代表的な例として、アクセンチュアによるFjordの買収(2013年)やマッキンゼーによるLUNARの買収(2015年)などがあります。

テック業界でも同様の動きが見られます。Facebook(現Meta)が数多くのデザインスタジオを買収しプロダクトデザインを強化したことは象徴的です。

(John Maeda「Design in Tech Report」, Accenture Newsroom資料より作成)

企業のデザイン投資額も上がっている

CDOやCXOの設置により、経営の意思決定にデザインを取り込む動きが広がるのと歩調を合わせるように、企業によるデザインへの投資額も確実に増加しています。

日本デザイン振興会と三菱総合研究所が協働で実施した「第2回 企業経営におけるデザイン活用実態調査」(2023年9月発表)によると、2020年の第1回調査と比較して、3年で企業によるデザインへの投資状況がやや増加(58.2%→60.3%)していることが記されています。特に、デザイン経営に積極的に取り組む企業ほど「投資が増加している」と回答する傾向が強く出ています。

ReDesigner経由で採用したデザイナーの数だけでも、2023年度には261名であったのが、2024年度には305名に。ReDesignerに登録したデザイナーの数も2023年度が9426名だったのに対し、2024年度は1万5468名と大幅に増え、採用市場が活性化していることが見てとれます。

また、職種やレイヤーにより異なるものの、全体として以前と比べてデザイナーの年収が上昇しているとのデータも出ています。採用数、年収ともに伸びている。これは企業が積極的にデザイナーに投資するようになった証と言えるでしょう。

2020年代:生成AIの登場とデザインの未来

2022年から急速に普及しはじめた生成AIは、インターネットの登場に匹敵する衝撃をデザイン業界にもたらしました。これまで専門的なスキルを要した工程の多くがAIによって代替可能であることが明白になりました。

この変化によって、デザイナーという職能は再定義を迫られています。「手を動かして作る」ことから、「思考し、選択し、判断する」ことが、デザイナーの中心的な価値にシフトしていくと考えられます。プロダクト、ブランド、経営戦略に合致する最適解を見極める審美眼や、的確な指示を出して目的や課題解決まで導くディレクションやプロデュースと呼ばれる力が、デザイナーの中心的スキルになっていくと考えられます。

グッドパッチは、AIが進化すればするほどに、「Whyから考える」や「深く人間理解する」といったデザイナーの本質的な価値が高まると見ています。デザインという仕事の根幹にある「共感」や、数値化できない感情の機微、柔軟な判断といった領域は、人が介在するからこそ価値が高まると考えているためです。

これからのデザイナーは、AIという強力なツールを使いこなしながら、アウトプットのクオリティをさらに高次元に高めつつ、人とテクノロジーの結節点として、より本質的な経営課題や社会課題の解決に向き合うことになるでしょう。これまで登場した革新的なテクノロジーが常にそうであったように、生成AIの登場もまた、デザイナーを非創造的な活動から解放し、より高次な価値創造へと押し上げる転換点となるに違いありません。

グッドパッチで働く意味

グッドパッチという企業もまた、こうした企業のデザインシフトの歴史の上に立っています。2011年の創業以来、日本のUI/UXデザインをリードし、デザイン会社としては日本初の上場を果たしたグッドパッチ。これからもデザインの活躍領域を拡張し、社会に対する影響力を高めようとする私たちの会社で働くということは、「デザインの歴史に爪跡を残す」ということに他なりません。

私たちと一緒に、デザインの力で世界を前進させ、歴史の転換点を作っていきましょう。同じ志を持った方からのご応募を、心よりお待ちしています。